Tiba-tiba lampu sorot menyala, menyoroti dua orang perempuan di sebelah kanan. Mereka membaca dan mendeklamasikan tulisan dari kertas yang mereka bawa. Kemudian, lampu mati, dan mereka pun berhenti membaca. Kemudian, lampu sorot menyala lagi, kali ini menyinari satu orang perempuan yang sedang duduk di belakang meja di tengah panggung. Begitu lampu menyorotinya, perempuan ini mulai menekan tuts mesin ketik sambil melihat ke arah kertas yang terletak di sebelah mesin ketiknya. Lampu mati lagi, dan ia berhenti mengetik. Kemudian, lampu sorot menyala lagi, kali ini menyinari dua orang perempuan di sisi panggung sebelah kiri. Yang satu berdiri, yang satu tengkurap. Di depan mereka terdapat microphone. Keduanya memegang telepon genggam, mengetik dengan gawainya sambil melihat ke arah kertas yang ada di depan dan samping mereka. Kedua perempuan ini mendekatkan gawai mereka masing-masing ke arah microphone sehingga terdengarlah setiap ketikan mereka. Dari bunyinya, mereka sedang berkirim pesan melalui WhatsApp. Terdengar juga suara mesin penerjemah Google Translate, rupanya mereka memainkan fitur text-to-audio dari Google Translate. Lampu mati lagi, dan begitu terus bergantian dengan urutan yang tidak sama. Peristiwa itu adalah sebuah cuplikan adegan dari sebuah karya performans oleh Manshur Zikri[1]Manshur Zikri (Pekanbaru, 1991) adalah seorang kritikus, kurator, dan peneliti yang fokus pada ranah seni rupa, media, dan sinema. Karya tulisnya banyak menyinggung soal seni rupa, performance art … Continue reading yang berjudul “Empty Recital” (2019). Karya “Empty Recital” ini dipresentasikan di ruangan prosenium Goethe Haus Jakarta.

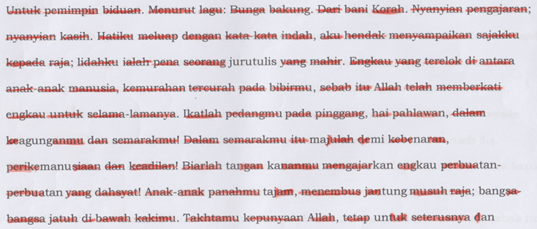

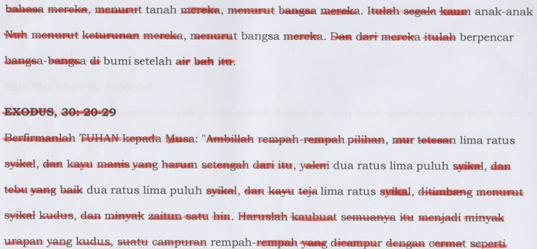

Orang-orang Kristiani mungkin akan langsung paham bahwa setiap teks yang dideklamasikan atau diketikkan oleh para performer adalah teks Alkitab. Teks-teks yang diambil oleh Manshur Zikri antara lain teks-teks tentang orang-orang keturunan Adam dan Hawa, rempah-rempah, keindahan, kesuburan, dan pengarsipan.[2]Teks Alkitab yang dipakai oleh Zikri dalam karyanya dapat dibaca pada partitur karya yang dapat diakses di https://muarasuara.id/content/manshur-zikri/. Yang kemudian membuat teks-teks ini berbeda dari teks di Alkitab adalah bahwa teks-teks (untuk selanjutnya, saya akan menulisnya sebagai partitur) dalam karya performans ini tidak dibacakan atau diketikkan secara utuh. Manshur Zikri menyeleksi kata per kata di dalam teks Alkitab untuk kemudian dibacakan atau diketikkan si performer sehingga menjadi konstruksi kata yang berbeda, atau bahkan bunyi yang tidak mempunyai makna sama sekali dalam Bahasa Indonesia.

Gambar: Partitur salah satu performer.

Apa artinya bunyi yang tidak bermakna dalam Bahasa Indonesia? Seperti kita ketahui, Bahasa, bagi pemikir strukturalis, adalah sebuah sistem kuasa. Bahasa mencerminkan hasrat manusia untuk mengontrol dan mendeduksikan fenomena ke dalam sistem-sistem yang baku. Bagi Derrida dalam Al-Fayyadl (2005), hal ini menunjukkan adanya hasrat kuasa yang yang terselubung untuk menundukkan objek. Strukturalisme melihat bahwa sebuah teks memiliki tujuan menyampaikan makna sebagaimana dikehendaki pengarang. Untuk itu diperlukan struktur yang dapat membangun teks untuk menjaga dari kekaburan makna atau pengertian. Sementara, bagi Derrida, setiap teks yang menjamin keutuhan makna menyisakan residu yang tidak mungkin digabungkan ke dalam suatu konfigurasi makna yang paten. Jadi, saat berfokus pada Parole sehingga memungkinkan peristiwa (event) diperhatikan dan diberi kebebasan dari struktur, segala kemungkinan terbuka dan berkembang karena peristiwa—meminjam Saussure—bersifat transformatif. Ia mendorong terjadinya transformasi dan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

“Empty Recital” mungkin tidak membuat suatu transformasi besar dalam masyarakat, namun ia cukup mempunyai daya untuk menggugah sudut pandang audiens melalui susunan kata yang didekonstruksi sehingga melahirkan suatu susunan kata dan bunyi baru. “Tanah—anak-anak—bangsa—berpencar—bumi setelah—lima ratus—dua ratus lima puluh—lima ratus—rempah” adalah susunan kata baru yang kemudian membentuk makna baru. Persoalan mencari rempah kah? Persoalan kristenisasi kah? Susunan bunyi yang lain, yang tidak berbentuk kata sama sekali muncul. “Jurutulis—agung—ma—mi—na—manu—ta—ka—kan—kau—tan—tan—ta—tung—bang—un—an” kemudian bunyi tuts mesin ketik ditekan. Kemudian bunyi mesin text-to-audio Google Translate. Dalam karya ini ada proses pengabstraksian kata sehingga yang ada hanyalah bunyi. Di sini, mengutip Fischer-Lichte (2008), seniman tidak menyampaikan makna yang telah ditentukan sebelumnya kepada audiens, dan oleh karena itu, audiens memiliki peluang untuk mengasilkan maknanya sendiri. Audiens dengan demikian menjadi pencipta makna baru.

Setiap audiens mempunyai pengalamannya masing-masing yang dijadikan amunisi dalam mengolah “Empty Recital”. Ada peristiwa yang terjadi dalam karya performans ini, yaitu bagaimana audiens memaknai karya performans dan bunyi-bunyi di dalamnya, dan ditubrukkan dengan pemaknaan umum bahwa Alkitab adalah sebuah kitab suci. Erika Fischer-Lichte (2008) mengungkapkan bahwa spekulasi munculnya makna ini tidak terjadi di luar peristiwa, tetapi bersamaan dengan dan di dalam peristiwa tersebut. Makna yang muncul pun tidak sepenuhnya bisa dikontrol. Manshur Zikri hanya bisa mengarahkan pembentukan makna dengan mencoret-coret kata untuk mencari spekulasi makna baru, dan bagaimana itu dimaknai audiens. Peristiwanya sendiri hadir dalam ruang dan waktu tertentu. “Empty Recital” dipresentasikan di ruang dengan format blackbox, di mana layaknya sinema, dengan kegelapan audiens dijauhkan dari realitas sehari-harinya untuk kemudian dipindah ke realitas baru bentukan si seniman. Lampu sorot kemudian berfungsi sebagai zooming-in, audiens diarahkan untuk melihat ke titik tertentu, fokus dengan apa yang terjadi di titik tersebut. Sehingga, saat bunyi tertentu keluar dari mulut performer, atau dari text-to-audio-nya Google Translate, bunyi tersebut seakan diamplifikasi keberadaannya, ia mempunyai daya untuk menyerap perhatian audiens.

Daya karya performans “Empty Recital” dilatarbelakangi oleh teknik penyampaian dan teknologi yang menyertainya. Karya “Empty Recital” adalah sebuah produk budaya yang terletak dalam konteks sejarah tertentu. Dan untuk mengungkapkan kualitas intermedial karya tersebut, saya mengambil konsep intermedialitas. Dalam hal ini, karya “Empty Recital” merupakan karya seni performans yang memakai elemen teknologi media baru dalam membicarakan konteks kesezamanannya, dan konteks identitas si seniman sebagai manusia Asia Tenggara yang merupakan kawasan bekas terjajah.

Pada karya ini terdapat dua kategori intermedialitas yang digagas oleh Irina O. Rajewsky (2005), yaitu media combination dan intermedial reference. Kategori media combination mensyaratkan ada dua atau lebih bentuk kombinasi artikulasi medial yang “hadir dalam materialitas mereka sendiri dan berkontribusi pada pemaknaan keseluruhan produk [Teks] dengan cara-cara yang spesifik” (Rajewsky, 2005, 52). Dalam karya ini, aksi tubuh adalah pusat peristiwa yang kemudian menghadirkan bentuk-bentuk artikulasi medial yang beragam. Aksi yang dilakukan tubuh menghasilkan kombinasi dari ungkapan verbal, bunyi dari pertemuan tangan dan mesin tik, dan bunyi dari pertemuan tangan dan teknologi telepon genggam beserta aplikasinya.

Bentuk verbal diproduksi oleh dua perempuan yang membaca dengan suara lantang di sudut kanan panggung. Bentuk verbal ini pun juga berkelindan dengan bentuk selanjutnya, yaitu bunyi atau audio. Selain diproduksi oleh ungkapan verbal, bunyi juga diproduksi oleh dua perempuan di sudut kiri panggung yang bermain dengan bunyi ketikan WhatsApp dan text-to-audio di Google Translate; dan juga satu perempuan yang duduk di tengah yang menghasilkan bunyi tuts mesin tik ditekan. Bentuk ketiga adalah visual, yang diproduksi oleh Zikri sendiri yang tidak berada di atas panggung, melainkan di ruang operasi lampu. Ia memproduksi visual dengan cara memainkan sorotan lampu. Saya melihat sorotan lampu yang bergantian ini sebagai bentuk montase yang terdapat dalam film. Alih-alih menggunakan on-stage dan off-stage untuk pergantian visual di panggung, Zikri menggunakan lampu untuk mengganti-ganti gambar yang ditampilkan ke depan mata audiens. Montase dihasilkan dari fragmentasi-fragmentasi visual dari keseluruhan panggung.

Kategori intermedialitas yang kedua adalah intermedial reference. Seluruh media yang dipakai dalam karya ini merujuk pada produk media yang lain, yaitu teks Alkitab. Mengacu pada Rajewsky, intermedial reference bukanlah mengkombinasikan dua bentuk media, namun mentransfer inti dari sebuah media yang dirujuk ke dalam media lain yang mempunyai bahasanya sendiri. Karya “Empty Recital” mengambil elemen teks Alkitab dan mengubahnya menjadi elemen bunyi dan visual. Intermedialitas dalam karya ini membuat audiens mendapatkan efek sensori dan pengalaman berbeda saat menyaksikannya dibandingkan saat audiens membaca teks Alkitab secara langsung.

Tentu pengalaman saya sebagai orang Kristiani berbeda dengan non-Kristiani saat membaca teks Alkitab secara langsung. Akan tetapi, ada pemahaman umum bahwa ia adalah sebuah kitab suci. Dengan begitu, Alkitab adalah salah satu media atau representasi keagamaan. Menurut Meyer (2008), representasi keagamaan tidak berada di luar, tetapi tergabung di dalam tubuh, dan dengan demikian terikat erat dengan tubuh orang percaya. Dalam hal ini, Alkitab membentuk ranah keagamaan manusia, baik yang menganut agama tersebut, maupun orang lain yang ikut terimbas secara kultural. Di dalam agama ada tata cara dan norma sebagai praktik penggambaran dunia fana dan dunia spiritual, dan ini termaterialisasi dalam Alkitab. Dengan begitu, agama melakukan suatu aksi performatif. Ia menetapkan perasaan dan motivasi manusia.

Wacana yang dibawa oleh Alkitab adalah wacana kuasa tunggal. Alkitab adalah suatu bentuk tulisan yang maknanya diatur dengan susunan huruf dan tanda baca. Oleh karena itu, teks juga mengatur sudut pandang, dan pembaca akan menyesuaikan diri dalam pemahaman penulis dengan sudut pandang yang relatif tetap (Damono, 2018). Alkitab menjadi kitab rujukan pengetahuan yang tunggal tentang yang baik dan benar, mengusir pengetahuan yang sudah ada sebelumnya di tanah jajahan.

Sifat performatif yang dibentuk oleh “Empty Recital” membongkar dan mengacak-acak formasi makna yang dibentuk oleh teks Alkitab tersebut dengan mengkonstruksi pengalaman baru lewat visual dan bunyi. Ia mempertanyakan persoalan agama, kuasa, dan relasi sosial. Ia menghadirkan pengalaman yang intens akan hubungan sosial. Selain itu juga, “Empty Recital” mengusung ide tentang kebaikan dan kejayaan yang dapat dijatuhkan dan dibangun kembali dari perspektif yang berbeda oleh orang-orang yang tidak mempunyai kekuasaan sama sekali.

Daftar Pustaka

Al-Fayyadl, M. (2005). Derrida. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.

Damono, S. D. (2018). Alih Wahana. Jakarta: Gramedia.

Ficher-Lichte, E. (2008). The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics. New York: Routledge.

Meyer, B. (2008). Media and The Senses in The Making of Religious Experience: An Introduction. Material Religion, 4(2), 124-135.

Rajewsky, I. O. (2005). Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality. History and Theory of the Arts, Literature and Technologies, 6, 43-64.

Zikri, M. (2019). Empty Recital. Hantu Tenggara. 69 Performance Club, Jakarta, Indonesia.

Zikri, M. (2019). Index dan Arsip Karya Bunyi. Retrieved from www.muarasuara.id: di https://muarasuara.id/content/manshur-zikri/

Prashasti Wilujeng Putri

PRASHASTI WILUJENG PUTRI (Jakarta, December 5 1991) is an artist and art manager. She graduated from Criminology at the Universitas Indonesia in 2014. Currently taking a postgraduate degree in Cultural and Media Studies at the Universitas Gadjah Mada. She started her own artistic process since joining the 69 Performance Club in 2016, and later studying visual experimentation with the Milisifilem Collective. She did a residency at the Silek Art Festival in Solok, West Sumatra in 2018, conducting research on silek (silat) in the life of contemporary bodies. The results of her residency were later developed into a performance work titled “Good Code” which was presented at the Ilmin Museum of Art, Seoul in 2018, and became a writing in one chapter of a book titled “Harimau Tjampa” along with the Kultursinema research team in studying the film “Harimau Tjampa” by Djadoeg Djajakusuma. In 2021-2022 she joined Indonesia and Southeast Asia Choreographer Network held by Yayasan Kelola and Jakarta Arts Council. In 2021, with 69 Performance Club and Proyek Edisi, she joined Rotten TV held by Daniel Lie and Cemeti – Rumah untuk Seni dan Masyarakat. The project with Proyek Edisi continued and in 2022 she was a part of the research team “Mencari Kabar”, a project about archive of Indonesia’s post Reformasi. Her works talk a lot about deformation of the human body and its relation to human relations.

Along with her fellow artists in 69 Performance Club, her works were performed in SMAK Museum Gent, TranzitDisplay Gallery Prague, Ministry of Foreign Artists Geneva, Garasi Performance Institute Yogyakarta, SIPA Festival Manila, and Cemeti-Rumah Seni untuk Masyarakat-Yogyakarta. Her film, along with the Milisifilem Collective member, was screened and nominated in the Festival Film Indonesia in 2018. Her works and writings on performance art can be read at www.performanceart.id and www.prashasti.net

References

| ↑1 | Manshur Zikri (Pekanbaru, 1991) adalah seorang kritikus, kurator, dan peneliti yang fokus pada ranah seni rupa, media, dan sinema. Karya tulisnya banyak menyinggung soal seni rupa, performance art (seni performans), dan film. Karya tulisnya banyak terdapat di www.jurnalfootage.net, www.performanceart.id, www.arkipel.org, dan juga web pribadinya, www.manshurzikri.com. Sejak 2014 hingga 2019 ia terlibat secara aktif sebagai kurator di ARKIPEL – Jakarta International Documentary and Experimental Film Festival. Ia sekarang menjadi kurator dan manajer artistik di Cemeti—Rumah Seni dan Masyarakat, Yogyakarta. |

| ↑2 | Teks Alkitab yang dipakai oleh Zikri dalam karyanya dapat dibaca pada partitur karya yang dapat diakses di https://muarasuara.id/content/manshur-zikri/. |